しまった、極大が土曜日早朝なのでこれでは記事が遅い。

今年は極大が二つあり、土曜日の5時と日曜日の14時となっている。母彗星の回帰からだいぶ経っているので流星雨とはいかないが、はっきりとした流星らしい流星を見ることができる。

流星群の仕組みを説明しておくと、太陽の周りを回っている周期彗星が残していった塵の中に、公転する地球が入っていくことによって塵が大気圏に突入して流星が起こる。

彗星が回ってきたばかりの時はその塵もたくさんあるが、何年も経つと地球がその塵を掃除する形になってだんだん少なくなり、流星も減ってくる。

しし座流星群の素になる母彗星は、98年に回帰を済ませており、塵はだんだん減るばかりだが、月の条件がいい今年、がっつり着こんで夜空を見上げてみてはいかがだろうか。

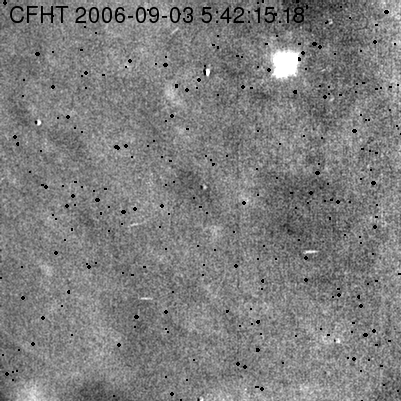

↓ほんとにすごかった2001年

カテゴリー: 天文宇宙

水星日面経過

9日の早朝、水星が太陽面を通過していく日面経過が観測された。言葉は難しいが日食と同じ現象である。ただ、水星が圧倒的に小さく地球からも離れているので、望遠鏡でしか観測できない。

今回は太陽面と水星が最初に接触する第一接触と、太陽面と水星が内接する第二接触が終わってから日の出なので、太陽が昇ったときには既に現象は始まっていた。

各地の天文台で観測会やインターネット中継が行われ、観測は盛況のようだった。

9月末に打ち上げられたばかりの太陽観測衛星「ひので」(SOLAR-B)が、この水星の日面経過を観測していたのでウェブページを紹介しておく。

http://hinode.nao.ac.jp/news/061109MercuryTransit/

国立天文台も特集ページを組んでいるので、興味のある方はどうぞ。

http://www.nao.ac.jp/

スマート1月へ

月を目指して探査に行くのではなく、探査が終わったから月へ落とされた。悲しい探査機の最期は少しだけ華々しかった。

ヨーロッパの宇宙開発を担う欧州宇宙機関(以下ESA)。そのESA初の月探査機として2003年に打ち上げられたのがスマート1だ。

イオンエンジンを搭載し、超省エネ飛行でゆっくりと月に到達、一年半に及ぶ月探査を行った。

任務を終えた探査機を月へ衝突させるのは、別に酔狂ではない。衝突時にも得られるデータはたくさんある。まさに捨て身の探査だ。

スマート1は、優秀の海に衝突、世界中の天文台がインパクトの観測に挑んだが、成功したのはどうやらカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(ほんとにそんな名前)だけだったようだ。

何十年かして、きっとまたスマート1の名前が話題に上る日が来るだろう。これがあのスマート1の破片だと。

惑星失格

IAU(国際天文学連合)は、今年度の総会で冥王星を太陽系から除外し、惑星を8個とする決定を下した。

なんともすごい話だ。

会議当初、小惑星のセレス(ケレス)や、冥王星の衛星カロン、さらに、エッジワースカイパーベルト天体と呼ばれる冥王星以遠の小惑星帯で発見された、2003UB313の三つを太陽系の惑星とする案が提出されていた。

報道ステーションで古館氏が、その案はアメリカのごり押しだと訝しんでいたが、IAUに米帝のごり押しなど通用しない。宇宙に関わるというのはそういうことなのだ。

これで、冥王星は惑星から降格、新たにドワーフプラネット(矮惑星)という分類に充てられた。さらにこのドワーフプラネットは、トランス・ネプチュニアン天体(エッジワースカイパーベルト天体と同意)の典型例の一つ、というふうに位置づけられた。

つまり、太陽系は太陽を中心に、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星という惑星があり、海王星以遠には小惑星帯(トランス・ネプチュニアン天体)があって、その中にドワーフプラネットである冥王星がある、となる。

更に、太陽系の惑星以外の天体、トランス・ネプチュニアン天体や彗星、小天体を総称して、スモールソーラーシステムバディーズ(太陽系小天体群とでも訳すのか?)と呼ばれることになる。

冥王星が失格した惑星の定義は(以下引用)、

(a) 太陽の周りを回り、

(b)十分大きな質量を持つので、自己重力が固体に働く他の種々の力を上回って重力平衡形状(ほとんど球状の形)を有し、

(c) その軌道の近くでは他の天体を掃き散らしてしまいそれだけが際だって目立つようになった天体である。

となった。

冥王星は大きすぎる衛星を持つため(c)に合致せず、失格となった。セレスも周りに同じような小惑星があるため、惑星とはいえない。2003UB313も同様だ。

さあ、困ったのは教育界と、占いだ。ま、増えなくてよかったと思っているほうが多数だと思うが。

その名はオリオン

事実上、NASAのシャトル計画はこれで終焉となる。飛行機型の宇宙船で地球と宇宙を往復することは、世紀が替わるくらいのスパンでないと再登場はないだろう。

NASAはスペースシャトルの後継となる有人宇宙船の名前を「オリオン」と発表した。

写真を見てもらえればわかるように、あのアポロ計画で使用した宇宙船と同じ外観である。ロケットで打ち上げ、宇宙で切り離し、ミッションをこなして、戻ってくる。

やはり最大の問題は大気圏再突入なのだろう。この問題をクリアするには、原点に戻るしかなかったのだと思われる。

スペースシャトルの最大の利点は、機体の再利用によるコストダウンだったはずだ。

しかし、耐用年数が近づくにつれて次々と問題が発生し、二度の爆発死亡事故を起こしてしまった。安全性を確保するには、コストダウンを捨ててまで原点に戻らなければならなかったようだ。

2014年までに有人飛行が予定されている。これで停滞しているISSの建設が進んで、更なる宇宙開発に拍車が掛かることを祈るばかりだ。

ペルセウス座流星群

毎年お盆の時期にやってくる流星群である。子供だけでなく大人も夏休みなので観望には最適だ。がしかし、今年は満月なので最悪の条件である。

今年は13日の02時、つまり土曜日の深夜、北東方向にあるペルセウス座を中心に放射状に流れる。

どこに流れるかわからないので、椅子にでも腰掛けて楽な姿勢でぼーっと見るのが一番いい。10分も見ていれば一つくらいは流れるだろう。

夕涼みにはかなり遅い時間だが、外に出て空を見上げてみてはいかがだろうか。

73P/シュワスマン-ワハマン第3彗星

この時期、霞や黄砂などで天体観測には最も不向きなのだが、もしかすると分裂して大発光する彗星を見られるかもしれない。

シュワスマン-ワハマン第3彗星(以下SW3)は、最初に発見されて次の回帰まで半世紀も行方不明だった謎の彗星である。

近年の回帰でも、核の分裂が確認され、地球に来るたびにどんどんばらばらになっていく実に憐れな彗星だ。

今回の近地点通過は5月12日だが、月の影響で観測には不向きである。従って、国立天文台では連休中の観測キャンペーンを打ち出している。

SW3の位置だが、日没後にはもう東北東に上がっている。星座が分かる人はベガとアークトゥルスの真ん中付近を、よくわからない人は夏の大三角形を探し、短い辺を右に二倍延長した線上辺りに(5月1日現在)、ぼーっとした光が見つかればそれがSW3だ。

肉眼で見つけられたら、双眼鏡や望遠鏡で見てみよう。国立天文台では、観測レポートを受け付けている。詳しくは当該ページまで。

http://www.nao.ac.jp/phenomena/20060502/index.html