20日未明に、茨城県を中心とした関東広域で、巨大な火球と爆発音のようなものが観測されたらしい。

Youtubeを漁ってみるとこんな動画があった。

これはなかなか見事な火球だ。音が聞こえたならほぼ間違いなく隕石として地表に到達しているだろう。

ちょうど火球が青信号と重なる瞬間に爆発したようで、一瞬空が明るくなっているのがわかる。

残念ながら地上に落ちたという情報はなく、恐らく海上に落下したものと思われる。

これほどのものは見たことはないが、私も何回か火球は見たことがある。

流星の大きいものが火球で、さらに大きいと隕石となって地表に落下、さらに大きいとディープインパクトとなる。

小さくてよかったね。

カテゴリー: 天文宇宙

Geminids 2012

2007年以来久々の写真観測である。

前回は5カットも撮れたので相性はいい。

しかも今年は月もないし天気もいい。最高の条件だ。

だがしかし、この寒さはやはり耐え難い。

京都の寒さは足から来るというが、ほんとにそうなのだ。もう足元からキンキン来る。

午前二時、遂に限界を迎えて手応えなしに観測終了。

今度からはヒートテック的な装備が必要だ。地元の寒さをなめてた。

HRは10前後、今年は見逃したほうが多かったような気がする。

輻射点が早々に高くなると、全天に向けて流れるのでどうしても見逃しがちだ。

いろいろと反省しながら写真を精査していると、なんと2枚も写っていた。

1枚はほとんどノイズみたいな感じだが、もう1枚は薄っすらだがちゃんと写っていた。

これでなんとか面目躍如だ。

準備万端

最高を10とするともう9.5くらいの感じなので、ふたご座流星群の写真観測に臨みたい。

寒いことを除けば最高の条件だ。月明かりは終日ないし、ちょうど高気圧圏内で雲もない。

極大時刻が14日の午前8時なので、なんとか明け方までバッテリーの続く限り撮影したい。

ご覧になるみなさんは、防寒対策だけは万全にしていただきたい。

外へ出て最低15分空を眺めれば一つくらいはなんとかなるだろう。

無事撮影できた際には、明日の記事でご紹介できると思うが、こればっかりは運なので撮れなかったときはご容赦いただきたい。

寒いなあ。

超音速スカイダイビング

オーストリアの元兵士が高度38000メートルからのスカイダイビングに成功、自由落下で人類初の音速超えに成功した。

しかし50年以上前に既にこれに近いことを行ったバカな、いや、命知らずの奴がいる。

アメリカ空軍ジョー・キッティンジャー大佐だ。

もちろん道楽ではなくて、まだNASAが発足していなかった時代に、宇宙開発実験の一環として行われた。

50年前である。まだコンピュータのコの字もなかった時代に、成層圏から飛び降りた人間がいるのだ。

パラシュート降下とはいえ、失敗すればイコール死だ。一体どんな神経をしているんだろう。

もちろん宇宙服もなく、パイロットスーツにちょっと毛が生えた装備しかなかっただろう。

降下実験は成功し、後の宇宙開発に重要なデータをもたらしたのは言うまでもない。

私は個人的に、世界初の宇宙飛行士は彼だと思っている。

彼の偉業を称えると同時に、彼なしでは今回の挑戦もなかっただろう。

数々の記録を打ち立てたフェリックス・バウムガルトナー氏ももちろんすごいが、それ以前にもっととんでもない奴がいたということを憶えていてほしい。

火星に生命は存在するのか

宇宙開発が難しいのは、ビジネスモデルとしての成功が極めて難しいからだ。

国家予算単位の莫大な資金が必要だし、それを回収するには相当な覚悟が要る。

そんな中、火星の生命探査に絞った探査機が、昨日着陸に成功した。

”好奇心”と名づけられたその探査機は、着陸直後から早速画像を送ってきた。

近年、各国が火星探査に挑戦したが軒並み失敗、しかしさすがはNASA、これまでの実績が見事に功を奏した。

生命体の探索がビジネスモデルになりうるかどうかはわからないが、その名に恥じぬよう、存分に火星を走り回って欲しい。

さて、火星人はどこかな。

http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/PIA15691.html

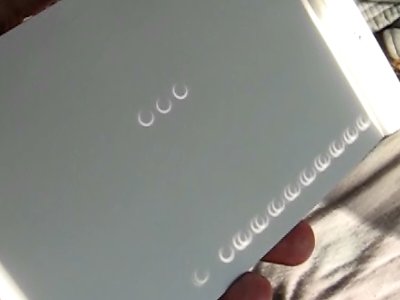

venus transit

今年二回目の天体イベントである、金星の日面経過が6日の朝から昼にかけて起こった。

前回の金環日食と比べると、あまり満足度が足りないという人も多いと思う。

この現象はもうプロやアマチュア天文家の領域であって、ちゃんとした機材がないと面白くない。

日食グラスで見たところで、そういえばなんか点みたいなものが見えるなあという感じだったと思う。

そこで、プロの観測をご覧いただこう。

http://venustransit.gsfc.nasa.gov/

http://hinode.nao.ac.jp/news/120606VenusTransit/

非力なPCは少々辛いが、太陽の上に点が動くようなチャチなものではなく、太陽の前を金星が通過するというのはこういうことだと言わんばかりの迫力ある映像になっている。

もちろん、実際に直接その目で観測することはいいことだ。

天文に少しでも興味を持って、何もない日でも星空を見上げてもらえれば嬉しい限りだ。