80年任天堂。シューティング。

まだ任天堂がコンシューマハードに手を染める直前、もちろんアーケードゲームの開発も行っていた。その中の一つ。自機移動は水平なY軸ではなく、左右両端でやや上がる弧を描く。ギャラクシアンの亜流的な敵デザインは今一つだが、連射機能を取り入れるなど、新しい取り組みはなされている。

敵50匹を倒すと面クリアとなり、残り敵数はスコアの下に表示される。敵は5機編隊を基本に、ぐるぐると円を描きながら降りてくる。パターンはかなり複雑だ。こちらが連射可能なように、敵も大量の弾をばらまいてくる。ただし、スピードは遅い。時折落ちてくる線香花火の頭のような爆弾は、多弾頭弾なので撃つと子弾をばらまく。真下にいれば大丈夫だ。

自機1機に一度、2ボタンを押すと無敵の火の鳥になって画面上方へ進んでいく。今でいうボムのような危機回避法の一つである。

キャラクターが小さく、ちまちまとした印象を受ける。どちらかと言えば駄作の部類に入るのだが、当時の私は躍起になってプレイしていた。まさにゲーム中毒。

カテゴリー: アーケードゲーム

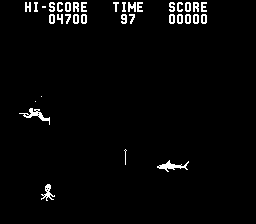

ブルーシャーク

78年タイトー/ミッドウェイ。シューティング。

水中銃を模したコントローラがついた筐体で、サメやタコ、カジキなどを撃つと得点。ダイバーを撃つとマイナス。制限時間内でスコアを競う。

実はこの作品、タイトーがアーケードゲームの主力としてインベーダーより力を入れて売り込んでいた。事実、当初インベーダーは全然人気がなく、このブルーシャークのほうが売れていたらしい。

私もこのゲームとは付き合いが長い。日曜日になるとデパートの屋上で遊んでいたのを憶えている。二十数年経ってそのデパートに行く機会があって、屋上へ行ってみると片隅にまだ筐体が置かれていたのを見て涙が出そうになった。もちろんプレイしたのは言うまでもない。

トランキライザーガン

80年セガ。アクション。

プレイヤーはトラックに乗り、迷路状のジャングルを周回して動物を麻酔銃で撃ち、トラックへ運べば得点。動物は、ヘビ、ゴリラ、ライオン、ゾウの4種。それぞれに倒す難易度がある。非力なグラフィックだが気分はアニマルハンターである。

麻酔銃なので動物を撃つとカウントが入り、そのカウントがゼロになると目覚めてプレイヤーを襲う。それまでにトラックに運ばないとワンミスである。もちろん、麻酔が効いていない動物に接触してもワンミスだ。スピードはないが、藪の陰から突然出てくるので要注意である。

まったりとしたゲームなので、スリル感はさほど感じられないが、シューティング一辺倒だったゲーム業界に新風を吹き込んだ一作である。

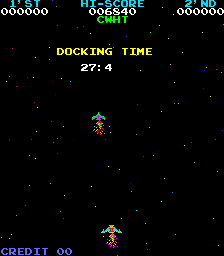

ムーンクレスタ

80年日本物産。シューティング。

ファンファーレとともに登場するのは、合体式の機体。1号機から順に登場し、うまくいけば3機合体しての攻撃が可能である。

ただし、それには厄介な敵を倒さねばならない。弾こそ撃ってこないが、ハイスピードな動きと複雑なアルゴリズムで狙い撃ちはほぼ不可能。撃つというより当たるのを待つしかない。正直、3機合体はかなり難しい。

その合体シーンであるが、慣性の法則が働くので慣れるまでは難しいだろう。レバーはあくまでも小刻みに、ボタンを押せば逆噴射するので、まずいと思ったら遠慮なく押そう。もちろん、失敗すれば自機を失うことになる。

当時、私も含めてかなりこのゲームにハマった者が多い。インベーダー後のゲーム業界で、如何に主権を握るかは、ゲームのアイデアにかかっている。そんな中、合体という要素を取り入れた本作は、敵を撃つだけのシューティングゲームに飽きていたゲーマーを虜にした。難易度はやや高いが、アーケードゲーム黎明期の名作であることには間違いない。

スピーク&レスキュー

80年サン電子。シューティング。

奇数編隊を組んで降りてくるUFOを撃つ。木の葉のように素早く動くので、撃破は少々厄介。撃ち漏らすと画面右手で縦に並んでいる人間を拉致。画面左上の敵陣の待機場所に連れて行かれるまでにUFOを撃って救出する。自機がなくなるか、人間を全て拉致されるとゲームオーバー。

拉致されるときに「タスケテー」とノイズまじりの声がするのが特徴。日本初(世界初かな)の喋るゲームである。他に、ステージクリアのボーナス追加時に「ヒャクテン」とか「ニヒャクテン」とか喋る。喋るのに力を使ったのか、BGMはない。ビーム発射音とUFOの移動音、撃破音と「タスケテー」である。自機の爆発音が意外と大きいのでびっくりすることがある。

ぶっちゃけ、喋る以外は何の変哲もないただのシューティングゲームだが、喋ったことによって広くプレイヤーの心に刻み込まれたゲーム。

ザ・警察官2全国大追跡スペシャル

ガンシューティングゲームは見つけ次第片っ端からプレイしているが、このザ・警察官シリーズはどうしてもプレイする勇気が出なかった。この筐体は、センサーでプレイヤーの位置を感知し、それに連動するような形でステージが動く。つまり、筐体でバリケードポジションを作るのではなく、己の身体を動かして隠れるのである。つまり、端から見ればかなり奇異なプレイスタイルに見えるのだ。早い話が、恥ずかしいのである。

先日、その筋の友人と会う機会があって、ゲームセンターをうろうろしていたときにこのゲームを見つけたので、とりあえずやってみた。

スタンディングでシューティングポジションを取るが、そのままでは撃たれてしまうので腰を屈めて隠れる。身を起こすと容赦なく撃ってくるのでまた隠れる。気がつくと、ずっと中腰で撃っていた。

3ステージくらいでゲームオーバーになってしまったが、ずっと中腰なので太腿に激痛が走った。これはきつい。ちゃんと立って撃たせてくれない。プレイ中は、かなり激しく動くことになる。確かにコンシューマゲームでは味わえない醍醐味だが、さすがにこのゲームはきつかった。

ギミックとしては、非常に面白い。プレイヤーの位置によってステージの描画が変化するので、ボタンを押すだけのゲームとは一味違う面白さがあった。他のゲームにも応用できればいいと思う。

ゲームのナレーションも、テレビの特集番組でおなじみの声優(たぶん小林清志)を起用するなど、遊びやこだわりも見られる。

筐体のハード性能に天井が見えてきた今、アーケードゲームはアイデアが命である。ガンシューティングゲームもいろいろと発展してきたが、これからどんなゲームが出てくるのか楽しみである。